近日有相關報道稱,長城汽車計劃于8月31日關閉其在德國慕尼黑的歐洲總部。屆時,長城汽車將終止包括管理團隊在內的所有員工的雇傭合同,涉及人數約為100人。

與此同時,長城汽車旗下的蜂巢能源,也取消了在德國勃蘭登堡開設電池工廠的計劃。

這樣的消息一出,也直接影響了外媒對中國車企開拓歐洲市場的看法,甚至在近日的報道中提出疑問:“這會是中國車企將要結束進軍歐洲的開端嗎?”

對此,長城汽車表示并不會退出歐洲市場,將繼續在包括德國和英國在內的現有歐洲市場銷售汽車,只不過歐洲的業務將會交由中國業務部門進行遠程監督和管理。

長城的動作或許并不具備普遍性。從實際的銷量來看,2023年長城汽車在海外共計售出316018輛新車,其中有6300輛銷往歐洲市場。與此同時,今年前四個月,歐洲市場售出1621輛長城汽車,雖然在銷量數據上并不亮眼,但同比增長了147%。以目前歐洲市場的體量,長城關閉歐洲總部似乎成了順理成章的事情,真的這么簡單嗎?

時間回到2023年10月4日,歐盟委員會發布公告稱,決定對進口自中國的電動汽車發起反補貼調查。10月25日,歐盟委員會宣布,通過抽樣方式確定比亞迪、上汽集團和吉利汽車三家中國車企為首批調查對象。

主要涉及產自中國的九座及以下純電動乘用車,調查期限覆蓋范圍橫跨2022年10月1日至2023年9月30日。反補貼調查將集中在兩方面:一是在中國生產電動汽車并向歐盟出口電動汽車的企業是否獲得中國政府的補貼;二是將原產于中國的補貼電動汽車進口到歐盟,是否可能對在歐盟生產電動汽車的生產商的經濟健康造成損害。

該調查用時最多13個月,歐盟委員會可在調查開始9個月之后,實施臨時反壟斷關稅,有關措施原本計劃于6月5日或之前公布,不過近日歐盟委員會決定將對華電動汽車加征關稅的決定推遲至6月9日歐洲議會選舉之后公布。

今年5月14日,美國宣布對從中國進口的180億美元的產品加征關稅,其中電動汽車的關稅將從25%升至100%。

也有消息稱,歐盟委員會或將效仿美國濫用貿易保護主義,選擇對中國電動汽車加征關稅。

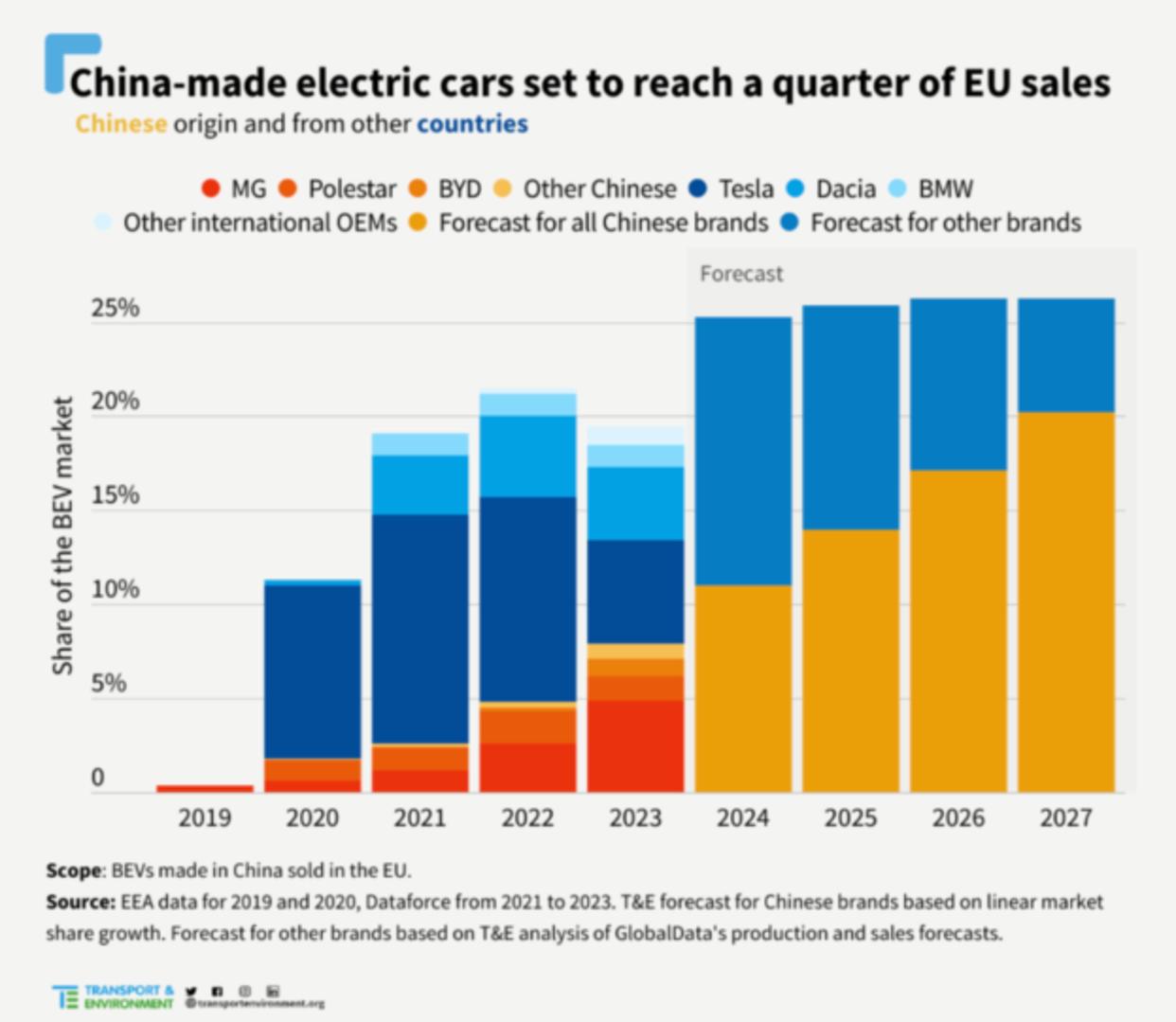

之所以會盯上中國電動汽車,和中國新能源汽車在歐洲市場的表現密不可分。從數據來看,中國新能源汽車對歐洲出口量占汽車總出口量的比例從2017年的19%增長到2022年的36%。來到2023年,中國向歐洲出口共計64萬輛純電動汽車,占比來到了41%。

雖然特斯拉中國生產的車輛占據了其中大量份額,但不可否認的是,中國品牌在歐盟電動汽車市場所占份額從2019年的0.4%增長到了2023年的7.9%,有機構預測這一占比將在2027年達到20%。

也正是因此,歐盟開始擔憂,中國電動汽車在歐洲市場份額的急劇增加,會對歐洲本土電動汽車行業造成威脅。

加征關稅的負面影響不言而喻,據基爾世界經濟研究所相關模擬計算顯示,如果歐盟對中國電動汽車加征20%的關稅,那么進口中國電動汽車的數量將減少25%。按2023年歐盟進口的中國電動汽車計算,加征關稅后歐盟進口中國電動汽車的數量將減少約16萬輛,價值近50億美元。

與此同時,面對缺少的汽車份額,歐盟或許會通過內部增產、減少電動汽車出口來進行填補。考慮到當前歐盟能源、材料、人力等諸多成本的大幅上漲,這一部分增加的成本終將轉嫁到本土消費者身上。毫無疑問,這注定是兩敗俱傷。

對此,外交部發言人表示,關于歐盟對中國電動汽車發起反補貼調查,中方已多次闡明立場,這起反補貼調查的實質是貿易保護主義。德國交通部長、經濟部長、財政部長均于近日表示,對中國電動汽車加征關稅無法保護歐洲相關產業發展,只會傷及德國企業、德國經濟和公平競爭的國際貿易環境。

內卷,一詞在近一年的出現頻率可謂瘋狂,簡單來說就是指同行間競相付出更多努力以爭奪有限資源,從而導致個體“收益努力比”下降的現象,可以看作是努力的“通貨膨脹”。

從中國汽車品牌近幾年的發展來看,這種“內卷”和“互卷”帶來了中國汽車品牌整體的崛起。

從表面來看,這些年中國汽車市場可謂日新月異,老百姓在選擇購車時,不僅可以花更少的錢選到心儀的車型,同時還能得到豐富的功能、新潮的設計以及多項購車福利。

這背后,與整個汽車產業鏈的發展和轉型密不可分。

在過去,想要完成一臺新車的開發交付,至少需要60個月的時間。而現在,國內車企將這一時間縮短至了24個月。也就是說,原來開發兩臺車的時間,現在可以完成五臺車,而實際情況只多不少,因為現在的新車開發往往伴隨著多個項目同步并行。

想要實現這樣的效率提升,就不得不優化原有的開發流程。比如,將大部分原材料測試,從親力親為轉向由供應商完成驗證測試;原來必備的整車極限性能測試,只做基礎的臺架和標準路況測試,像是賽道測試調教,則選擇簡化或干脆不做;萬物皆可OTA并不是一句玩笑,將車上軟硬件的調試時間拉長,僅保證基礎功能即可完成上市,待上市后依舊可以通過OTA來改進或改變車輛的性能。

在這樣大幅縮短開發周期的情況下,整車廠的造車經驗,往往起到了決定性作用。

除了時間,還有成本,而成本如何分配成了一種藝術。

如果大家都能有自己的節奏和造車的重點,不被內卷的方向影響,那或許會是另外一番場景。可是在有限的成本中,如何讓自己的產品更受歡迎,在發布會上更有看點,在后期的輿論傳播中更有聲量,就是一個不得不面對的問題。比如現在的智能化、輔助駕駛、續航里程、充電速度等等,而這些必然會占用有限的成本。

在成本有限又不得不面面俱到的時候,車輛制造的相關強制標準就顯得尤為重要,這里的強制標準有兩個,一個是國標,一個是企業的標準,如何選擇如何確定,需要車企慎重。

另外,在如此高壓的競爭環境下,也讓競爭對手間多了彼此的監督,誰也不愿因為小小的失誤成為他人的墊腳石。也正是這份自然而然的默契,讓中國品牌相互成就,成為更好的自己。

不過這中間我們也能看到很多并不屬實或者是夸大的宣傳,這顯然不值得提倡。也許現階段我們不少中國品牌的汽車在成本上遠超同價位合資或進口車型,但品牌帶來的價值和豐富的造車經驗并不能夠因此被忽視,成長值得欣慰但切忌盲目自大。

更高的成本意味著更低的利潤,如何成功占領全球汽車市場,成為規則的制定者,就目前來看任重而道遠。

面對可能到來的貿易壁壘,中國汽車品牌會如何選擇呢?也許穩固已有市場和開拓新市場將變得同等重要。

蔚來聯合創始人、總裁秦力洪表示,歐盟的相關舉措,短期內會對中國車企在歐盟市場的電動汽車業務發展曲線產生一定影響,但中國車企選擇進入歐盟市場的大方向不會因此改變。

也有海外咨詢公司表示,從長遠來看,如果歐盟選擇對中國電動汽車增加進口關稅,有望加速中國企業在歐洲的本地化生產進程。就目前來看,中國汽車企業確實這么做了。

去年2023年7月,上汽集團總裁助理、國際業務部總經理,上汽國際總經理余德就在媒體溝通會上透露過,上汽集團已確定在歐洲建廠且已開始選址。今年1月底,比亞迪與匈牙利塞格德市政府正式簽署比亞迪匈牙利乘用車工廠的土地預購協議。今年4月中下旬,奇瑞汽車與西班牙汽車公司Ebro-EV Motors在巴塞羅那正式簽署協議,擬在當地成立一家新的合資企業生產新型電動汽車。

越來越多的中國品牌選擇在歐洲建廠,也證明了中國品牌開拓歐洲市場的決心,隨著后續工廠的建成和車輛投產,“在歐洲,為歐洲”也就不再是一個空談。

除了歐洲市場,2023年中國向東南亞出口了共計31萬輛純電動汽車,占比20%,使其成為中國品牌電動車出海的第二大市場。隨著貿易規則的改變,東南亞也有望代替歐洲成為中國品牌電動車出海的市場重心。

與此同時,根據泰國汽車協會的統計數據顯示,2023年泰國電動汽車總登記量約7.6萬輛,占汽車登記總量的12%。其中全年銷量前四名均為中國品牌,前十名中,中國品牌占據了8個席位。中國品牌純電動車在泰國市場的占有率高達七成至八成。這一數據也有效說明了中國品牌電動汽車,在東南亞市場的競爭力。

如果說東南亞市場的重要性正在逐步提升,那巴西則是新的增長點。4月份,中國對巴西的純電動和插電式混合動力汽車出口同比增長12倍,達到40163輛,使其連續第二個月成為中國最大的出口市場。

所以大家看出來了吧,中國汽車品牌也在努力尋找一個又一個新的市場。主線一定是出海,核心也是歐美市場,只不過在遇到困難時,我們也可以采取小道包抄曲線救國的方式,最終實現目標即可。

從目前種種數據我們不難看出,中國汽車品牌正以大家想象不到的速度在全世界各地開拓市場。也許歐美市場在短時間內會遇到一些阻礙,但憑借著創新的智能化、出色的產品設計、穩定的產品質量和較大的價格優勢,站穩腳跟也不過是時間問題。

當然了,面對世界范圍內的成熟汽車品牌,我們的中國汽車品牌還很年輕,而這種年輕既是優勢也是劣勢,如果能夠抓住優勢規避劣勢,未來的前景不可限量。