3月28日晚,小米首款車SU7上市,這兩天熱度一直高居不下。

今天,#雷軍能不能生產一下相機#的話題登上熱搜,很多人希望小米能造“年輕人的第一臺相機”。

其實,大家一直都有這個疑問,為什么相機全是國外的,而且主要集中在日本。難道國內的企業就不能造一臺相機嗎?造相機很難嗎?

先說結論:可以造,但是沒必要!

一是產業布局

相機生產是一個極其復雜的過程,對光學、機械、電子等等產業方面要求極高。

為什么相機生產主要是德國和日本,因為日本和德國在材料和化工產業的布局極其完善。這一點為相機、鏡頭的光學玻璃和鍍膜提供了可靠的技術保障。

人家經過幾十年的發展,各種技術專利早已申請。現在相機的各種專利技術90%在日本人手里,你要造相機,要用,就要付錢給人家。

你想要自己研發,不僅時間長,而且研發出來的成本比買還要高。特別是現在是從零開始,小米造車三年就可以造出來,造相機沒個四五年根本不可能。

如果想要造出媲美佳能、尼康、索尼這三家這樣的產品,沒個十多年時間是不可能的。松下研究s52用了五年,這還是在人家產業布局這么完善的環境下。

光是產業布局這一點,就要求造相機要么有高利潤、高回報,才會大量投入去做研發,不然真的沒必要去做這件事情。

二是相機利潤低

相比起造車、造手機,造相機那點利潤真的少。舉個粗暴點的例子:造一臺手機成本可能是1000元,最終市場售價為6000元。而造一臺相機成本7000元,最終市場售價為10000元。

而且一臺手機兩三年就會換,一臺相機十年都不一定會換,說直白點相機就是一個“半耐用品”。

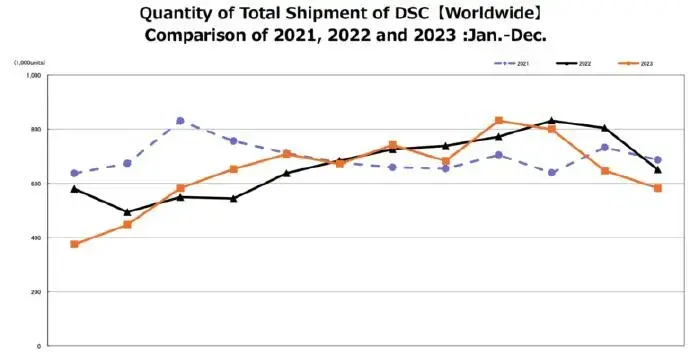

CIPA日本影像產品協會公布2023全年影像產品全球銷量統計。2023年共售出600萬個機身和963.9萬枚鏡頭,同比變化不大。單反機身出貨量同比下跌37%,無反同比增長19%。

粗略估算了一下,相機這個產業也就是一個700億左右的市場。

大家知道700億市場有多小嗎?給大家做個對比,大家就明白了,小米2023年全年實現營收人民幣2710億元。

市場小、利潤低、研發成本高、制造周期長等等原因,導致現在相機市場基本被佳能、尼康、索尼這三家占據,其余相機品牌幾乎常年處于收縮狀態。

以及你仔細看佳能、尼康、索尼這三家的產業,人家也不靠造相機掙錢。人家掙錢的產業主要還是醫療器械、光刻機這些。

三是另辟蹊徑

大家對于相機的定義太過局限了,嚴格意義上能拍照的都算相機。insta360,大疆Pocket、大疆無人機這些也算相機啊。

其次,影像周邊配套設備,比如:三腳架、閃光燈、穩定器、監視器、麥克風等等產品基本讓國內珠三角壟斷了的。

再加上手機影像的發展,其實對相機行業沖擊巨大。卡片機之所以被淘汰,就是因為手機影像的發展。

佳能、尼康、索尼這些經過幾十年的發展,相機產業已經相當成熟,沒必要去和人家硬碰硬。最好的辦法就是另辟蹊徑,彎道超車,大疆就是最好的列子。

所以,相機可以造,但是真的沒必要造!