小米SU7上市后引發的熱搜不計其數。其中,大部分熱搜只是過眼云煙,但某些熱搜卻有展開分析的價值。

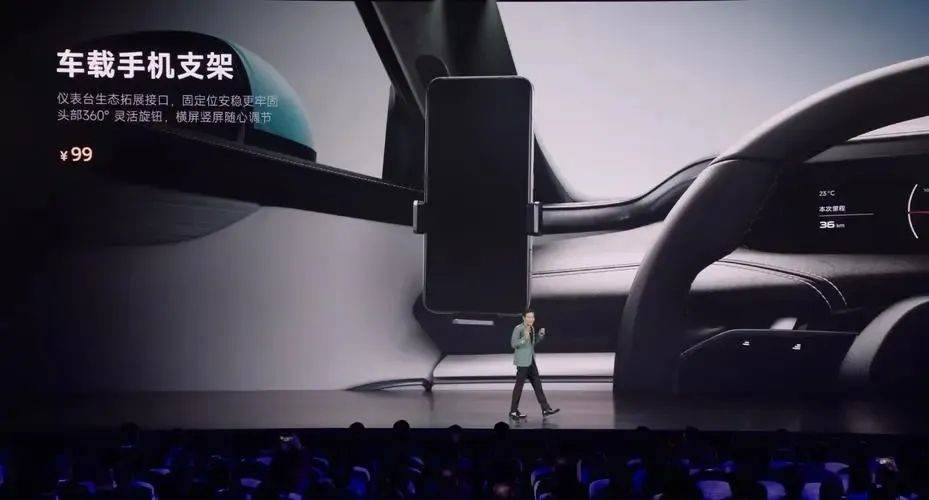

雷軍在發布新車的同時,順便給小米商城帶了一波貨,他親自揭曉了大量用車場景下的周邊商品,這些實用又時尚的配件,如車載手機支架、手電筒、麥克風、對講機等等,全部配齊大約要花費5000元。

雷軍的帶貨引發人們對小米生態的關注,也引發了一個大討論,小米汽車與小米生態的關系。

如今,構建汽車生態只要有兩個重要方向,第一個是智駕收費。

2020年10月,特斯拉推出了軟件付費模式,一下子打開了特斯拉資本估值的想象空間。但目前,這條路似乎走不下去了,不僅特斯拉FSD開通率很低,而且小鵬、蔚來、理想、極氪、極越等車企的城區智駕軟件包的價格也都低得出奇。

可參考:《讓智能駕駛的價格降下來,讓10萬元的車也能用上NOA功能》《自動駕駛的苦日子,換不來高端純電的好日子》

第二個重要方向是車機互聯。

相比第一個方向,車機互聯的布局者不多。車企中,最知名的是,蔚來高調推出NIO Phone,此外還有吉利在收購魅族后,也試圖將旗下的銀河E8和魅族21打造成車機互聯的典范。而手機廠商中高調進軍汽車產業的,只有華為和小米。

這就引出了一個非常有趣的命題:手機廠造車VS車企造手機,誰更容易成功?為此,本文將以蔚來和小米這兩家公司為例,從商業邏輯的角度出發,深入探討這一命題。

01

NIO phone的初衷:讓蔚來車主生活在蔚來生態里

要展開全篇的分析,我們必須先理解一個互聯網產業中的一個重要概念——三級火箭,畢竟,蔚來和小米都是互聯網企業。以此分析是恰當的。

三級火箭分別指產品、流量、轉化率。這三個詞是邏輯層次的。

第一級火箭一定是具有高頻應用的產品,產品帶來流量。

我們拿抖音舉例,抖音的產品就是短視頻內容。相比公眾號文章、長視頻等其它內容形式相比,它更容易讓人上癮,更容易獲得巨大的流量。

第二級火箭,就是要快速展開一個能夠沉淀用戶的商業場景,把流量接住。

我們還是拿抖音舉例,抖音沉淀用戶的商業場景,就是內容電商,讓用戶在沉迷內容的同時,忍不住想購物,這比淘寶、京東這種“邊逛邊買”的模式更高效。

第三級火箭,當巨大的流量和商業場景搭建完畢后,一舉完成商業閉環。

抖音的商業閉環的邏輯很簡單,那就是內容電商、直播帶貨、廣告投放和游戲分發。

讀懂三級火箭后,我們再來分析蔚來。

在許多人的印象里,蔚來的商業體系極其復雜,又是賣車、又是換電、又是手機,又是NIO屋。這其中的邏輯關系是什么?車手互聯在蔚來商業體系中占據著什么樣的位置?很少有人能說清楚。

對此,我們將梳理蔚來商業模式的基本邏輯:

第一,蔚來對標的對象,不是特斯拉,而是蘋果。

即便投入巨額資金,也要實現關鍵技術自研,相比于特斯拉大規模建設超級工廠,蔚來在操作系統等底層技術上投入巨大,這一點和蘋果一樣,致力于把用戶的體驗最大化,在李斌看來,只有通過自主創新,自主研發,才能帶給用戶最好的體驗。

第二,蔚來的思路是正向研發,反向營銷。

所謂反向營銷是指,大部分車企是通過對外宣傳吸引消費者,但蔚來是通過現有用戶裂變來獲取新用戶。

比如蔚來換電站的墻面被用來打廣告。常去蔚來換電站一定是蔚來車主,目的就是對他們打廣告,讓他們幫蔚來宣傳,另一個例子就是NIO屋,采用用戶帶用戶的銷售模式,讓NIO屋成為朋友聚會的場所,進而完成銷售轉化。

第三,李斌試圖把蔚來打造成一種生活方式。

李斌的野心很大,他試圖掌控車主的生活,讓車主生活在蔚來構建的生態里,重點是何為“生活在”?意思是,只要你買了蔚來的車,你的生活習慣就會被改變。你可能每一天都要無數次打開蔚來APP,在上面購物、娛樂,并且提供各類訂閱服務,讓蔚來獲得持續的營收,這也是蔚來的盈利來源之一。

我們可以想象一個蔚來車主的生活,他可能隔三差五地去換個電,時刻刷著蔚來手機,在蔚來商城購物,甚至周末還帶著孩子去NIO屋參加蔚來車主的活動。

沒錯,現代人的生活怎么能離得開手機呢?所以蔚來必須推出自己的手機,即便大部分人看不懂,也要做。

第四,換電不是成本黑洞,而是能源運營。

蔚來的換電模式相當于在電網之外,建立了一個能源蓄水池,因為你換完電就開走了,所以原本漫長的充電過程相當于轉嫁給了蔚來來完成。

而蔚來就可以靈活地選擇電價更便宜的時段進行充電,這也相當于幫助電網做了一個緩沖,避免了峰值的出現,只要規模起來,蔚來就可以進一步和國家電網談一個更低的價格。

總結來說,蔚來商業圖景的核心是:以車為核心,讓用戶生活在蔚來生態里。

沒錯,李斌試圖擺脫傳統車企“一手交錢一手交車”的商業模式,變成類似互聯網產業,通過構建一個生態,讓蔚來車主長期貢獻現金流。換句話說,蔚來是想把互聯網的商業模式,整體搬遷到汽車領域。

那么接著,我們來用三級火箭模型來解構蔚來汽車的商業邏輯。

那么第一級火箭,也就是高頻應用的產品,就是主打換電服務的蔚來汽車,李斌試圖用體驗極佳的換電模式來吸引消費者,購買汽車產品。

第二級火箭,就是要快速展開一個能夠沉淀用戶的商業場景,就是蔚來NIO屋、蔚來商場和蔚來NIO Phone。

第三級火箭,當流量和商業場景搭建完畢后,完成商業閉環。到這一步,蔚來車主生活在蔚來的生態中,買車、換電、線上購物、線下社交。

沒錯,在這個框架下,我們就能讀懂蔚來汽車造手機的邏輯了。在蔚來的生態中,汽車是核心,手機不過是一個小補充。

02

三級火箭模型:手機廠造車與車企造手機到底有什么區別?

這部分,我們再來用三級火箭理論剖析小米。

小米的第一級火箭是手機。

手機對于vivo、OPPO來說是利潤的來源,但對于小米來說卻是頭部流量。

雷軍最先搭起的是小米社區,聚集了一批手機的發燒友,然后在社區以互動的方式做出了MIUI操作系統。這個過程的主導者是黎萬強,他出過一本現象級的書叫《參與感:小米口碑營銷內部手冊》。

為此,小米打造了一個全員面對用戶的組織結構,直接接受來自用戶的壓力。

小米和別的公司差別在于,老板讓員工修改一個東西,兩個人是要相互說服的。如果老板要拿領導的權威去壓他,他可能就會說那我改吧,但心里不服氣。如果這個建議是來自用戶,用戶說不舒服,這個員工自己就默默改了,他加班也得改,而且心服口服。

2011年,小米推出第一款手機。當時市場上有300多個手機品牌,每個品牌都有幾十款手機。但小米僅憑這一款手機就突出重圍,小米一代不但總成本很低,還積累了龐大的粉絲群體和巨大的流量。

小米的第二級火箭是它的一系列線上線下的零售場景, 如小米商城、小米之家。

在2011年到2012年這個時間節點,是一個三浪并發的時刻,智能手機大換代、消費升級、網紅電商的流量紅利。產品的新需求、用戶的變化、流量的變化,這三個時代級的紅利一起撐起了小米手機。

當時,由于OPPO和vivo搶占了下沉市場渠道,小米一度非常被動。

但小米通過自身電商磨煉出來的粉絲運營能力、大數據能力和高效零售能力,啟動小米之家線下運營,發起反攻。很快,小米的線下零售做到了27萬的坪效,排全球第二。

沒錯,小米手機龐大的粉絲群體,被成功地沉淀到小米商城、小米之家這兩大商業場景中。

小米的第三級火箭一定是一個高利潤產品,進而完成商業閉環,這就是剛剛發布的小米汽車。

要知道,汽車的規模效應一旦起勢,就是一家公司高利潤的來源,能直接讓小米公司上一個大臺階,此外,小米汽車也成為繼小米電商、小米之家之后小米生態商業閉環的終點。

那么小米和蔚來,雙方孰優孰劣?誰更容易獲得商業上的成功?從現象上看,蔚來虧損嚴重,而小米現金儲備充足,小米更成功,但如此簡單粗暴的分析顯然不能說服人,所以我們必須從最根本的商業邏輯出發,進行合理推演。

三級火箭的底層邏輯是什么?那就是火箭的遞推一定是高頻打低頻,向下兼容,低頻仰攻高頻沒有成功的先例。

比如,抖音主打的短視頻是一個非常高頻的應用場景,所以它搞直播,毫不費力。相反,主打直播場景的斗魚平臺,要是推短視頻,就幾乎沒有成功的可能,因為短視頻比直播高頻,它難以作為一個高頻應用的一級火箭。再比如,主打高頻社交場景的微信生態,推旗下短視頻視頻號,也是步履維艱,遠遠比不上抖音。

我們再說得具體一些。你看抖音的第一級火箭就是短視頻,它相比公眾號文章、長視頻等其它內容形式相比,它更容易讓人上癮,更容易獲得巨大的流量。

而抖音的第二級火箭,沉淀用戶的商業場景——內容電商,比短視頻低頻,所以也能獲得成功。

那么抖音的第三級火箭,完成商業閉環的內容電商、直播帶貨、廣告投放和游戲分發。就是更低頻的場景。

如果按照高頻打低頻的原理來分析的話,那么小米的第一級火箭——高性價比小米手機就是一個高頻產品,畢竟人手一臺手機,是沒問題的。

而第二級火箭,小米生態中線上線下的零售場景,相比小米手機更低頻,能更好地承接住龐大用戶的購物場景。

最后第三級火箭,高利潤產品——小米汽車,頻率更低,利潤更高,成為小米商業閉環的終點更合適。

相比之下,蔚來的三級火箭,只是看上去更合理,實際上并不合理。

蔚來的第一級火箭——汽車,本身就是一個低頻的活動,作為一個代步工具,在生活中使用的頻率是比較低的。這也就意味著下一級火箭必須用更為低頻的場景來承接。

但你看蔚來的第二級火箭——蔚來NIO屋、蔚來商場、蔚來NIO Phone,其使用場景都比汽車更為高頻,所以不能作為第一級火箭的承接者。

到了最終的第三級火箭,邏輯就變得更為混亂,買車、換電、線上購物、線下社交。有的低頻、有的高頻、有的利潤率高、有的利潤低,不適合作為第三級火箭完成閉環。

總結來說,小米造車與蔚來造手機的根本區別在于,前者是高頻打低頻,完美地符合三級火箭理論,從產品到流量再到商業閉環,邏輯非常流暢。而后者是低頻打高頻,就像主打直播的斗魚平臺推短視頻一樣,幾乎沒有成功的可能,因為它不符合三級火箭理論。

尾聲

我們一般把互聯網公司分成三種,這個分類跟公司規模的大小關系不大,而跟它的成長機制密切相關:第一種叫盆景型公司,第二種叫植樹造林型公司,第三種叫熱帶雨林型公司。

表面上看,盆景很小,熱帶雨林很大,但這都不是它們的根本差別。根本差別是,盆景必須不斷地往里輸入資源,才能夠成長,一旦你停止澆水、施肥,它馬上就枯萎了。

有一些公司無論規模如何,它們內部的各個因素之間形成了一種協同,因素疊加形成的結果不是簡單的1+1+1=3,而是可能等于30,甚至等于300。我們把這類公司叫熱帶雨林型公司。

介于二者之間的是植樹造林型公司,表面上它是露天生長的,跟熱帶雨林有一定相似的地方。在某種程度上,它有一種自我生長機制,在相當大的程度上,你又需要不斷地給它輸入資源。什么時候能夠變成一種自組織、自管理、自修復、自凈化的熱帶雨林狀態呢?還要看具體情況。

手機廠小米造車與車企蔚來造手機,看起來差不多,但究其本質,我們發現這其中有天壤之別。從三級火箭的原理出發,我們很容易得出結論小米是熱帶雨林型公司,而蔚來還停留在盆景型公司的階段,前者依靠自身能夠造血,而后者只能不斷地依靠融資。

而小米造車的成功,不過是小米整個生態進展到第三級火箭的自然結果,這讓我想起達·芬奇的自薦信,他在給米蘭公爵毛遂自薦,列出了自己的十大才能,然后在結尾處寫道:“另外,我還會畫畫。”