第三代智能電動重卡、速豹黑金剛,首發亮相!

2024年4月12日,速豹核心技術全球首發會在陜西榆林舉行,搭載速豹全棧自研核心技術與數十項自主知識產權的速豹黑金剛迎來首秀。

其中,速豹黑金剛搭載與小米汽車同款、新能源重卡行業首個準900V碳化硅平臺,充滿電最快只需36分鐘!

速豹黑金剛究竟什么來頭?能否成為新能源重卡行業“小米汽車”?

請看方得網參會報道。

“潛在獨角獸”

速豹開局挑戰新能源難關

過去十年,中國電動乘用車在技術和產業鏈成本領域取得了全球領先成績。然而商用車,特別是中重型卡車,由于其對經濟性和生命周期成本的極致追求,被認為是新能源賽道上最難攻克的陣地、最難攀登的高峰。

立足中國、賦能全球的零碳運輸,速豹科技自2022年成立起就聚焦核心系統攻關,以實現新能源商用車的全場景應用。

發布會當天,速豹科技董事長、CEO劉超自豪地表示:“速豹黑金剛是速豹科技兩年磨一劍的重磅產品,相信我們將以精準的產品定義和領先的技術成果,引領大宗運輸市場邁向更節能、更高效,可持續發展的未來。”

據介紹,速豹是由清華汽車工程系畢業以及德國大陸集團前高管等團隊創立的高新科技企業,從入局開始就沒有選擇主機廠購買+集成的“簡單模式”,而是直面核心技術攻關,在國內新能源重卡行業率先構建獨立自主的軟件+硬件系統,是國內第一家核心零部件全棧自研的新能源中重卡造車新勢力公司。

2023年,速豹動力獲評“潛在獨角獸企業”,是紅杉中國種子基金在新能源重卡領域唯一的風投項目。

36分鐘快充

速豹黑金剛硬核解鎖極致能效

新能源重卡行業越來越卷,現在首度公開亮相的速豹黑金剛,到底有何不同之處?

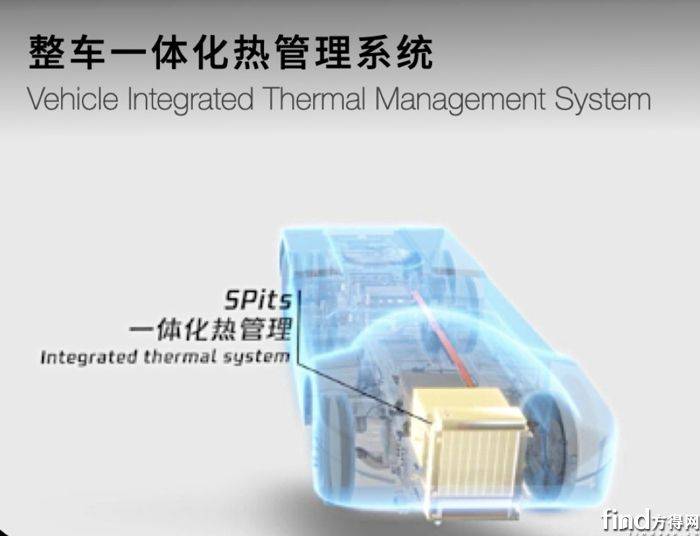

劉超強調,針對第一代“油改電”電動卡車續航短、電池自重大導致運輸虧噸、冬季續航減半、電池后背安全性等眾多痛點,速豹全棧自研了新能源重卡四大核心技術:分布式電驅橋系統、高壓動力域主板、底盤域控和一體化熱管理系統。“速豹黑金剛是專為大宗運輸場景而生的第三代智能電動重卡,能耗大幅降低,整車性能和可靠耐久性全面提升,在技術創新和應用上做到了全球領先。”

據方得網了解,速豹黑金剛整車擁有1175馬力最大功率和540馬力持續功率,加速性能上遠超燃油和現有純電車型;搭載寧德時代最新一代重卡磷酸鐵鋰電池,通過底置電池設計,將整車質心降低377毫米,顯著提高了抗翻倒能力和行車穩定性;采用更適用于大宗運輸的板簧懸架和堅固車身,選用更可靠的圓線電機和油水混合冷卻方案,設計壽命達到120萬公里;全生命周期輪端免維護,終身運營無憂。

其中,速豹黑金剛搭載了與小米汽車同款、新能源重卡行業首個準900V碳化硅平臺,最高電壓達到876V,實現了更快的充電速度。在非特來電通用樁上,20%-80%區間內,充250度電僅需48分鐘,較600V平臺節省了20%的時間;而在速豹超級充電樁及特來電1000V通用充電樁上,只需36分鐘,節省40%的時間!

劉超還透露:速豹已經成功解鎖真正的兆瓦級電池快充方案,充電時間可以提速到16分鐘。“我相信,隨著電芯技術的不斷成熟,更快充電速度的900伏高壓平臺應用推廣,值得期待。”

與此同時,通過分布式電驅橋與分時控制算法,速豹黑金剛實現了動力輸出的精確控制,優化了能源分配,提升了整車的動力性和傳動效率;整車一體化熱管理系統的創新設計,確保了速豹黑金剛車輛在極端氣候條件下的極低能耗:環境溫度在0℃情況下,黑金剛可以做到百公里能耗與春秋持平,在環境溫度-30℃冷啟動后,百公里能耗比春秋僅增加15kW·h;底盤域控與整車數字化技術的應用,使得速豹黑金剛具備了根據場景不斷優化和智能進化的能力,也為未來的自動駕駛技術奠定了基礎。

成本更低

速豹開創零碳運輸新局面?

作為新能源重卡賽道又一新勢力,速豹黑金剛有何信心“殺出重圍”?

劉超以榆林實地運營線路能耗舉例,“速豹黑金剛首次測試,實現標載綜合電耗百公里124度電。經過優化,同樣路線路況做到了百公里綜合電耗118度電。我有信心,速豹黑金剛有信心挑戰百公里電耗100度電的硬核節能目標!”

新能源重卡能耗一公里一度電?這意味著什么?

按照速豹測算,按照每月1萬公里、每年12萬公里的行駛里程,電價7毛錢的情況下,速豹黑金剛相比天然氣重卡,一年能省8.4萬元,20萬公里的里程,就可以省14萬元!

同時,“滑板底盤”+“輕資產點單式定制開發交付”,速豹打造的新能源重卡創新整體解決方案,為貨運企業或物流公司帶來全新的輕資產運營模式。

而且,在正向開發的基礎上,由于速豹黑金剛包含各核心動力系統軟件全棧自研,使得在交付前后有著針對客戶使用場景的軟件自適應及迭代能力,為客戶提供能效最優解,并為自動駕駛的商業提供智能化底座。

劉超明確表示:面向未來,速豹科技將持續優化電動重卡性能,提升能源利用效率,確保在滿足高效運輸需求的同時,以零碳驅動環境保護,迎接可持續的藍色運輸時代。“速豹科技致力于打造零碳運輸生態,推動物流行業的綠色轉型。我們將挑戰物流成本與效率的極限,通過不斷的技術創新和智能化升級,實現運輸過程的全面低碳化。”